下記にひとつでもあてはまれば、本書が役立ちます

- ロジカルシンキングを学んだが、仕事でどう使うかいまいちピンときていない

上司からの指示の「かみ砕き方」へ

上司からの指示の「かみ砕き方」へ - プログラミングを学びたいと思っているが、どこから手を着けていいか分からない

プログラミングを学べる「あのソフト」へ

プログラミングを学べる「あのソフト」へ - 子供のプログラミング必修化が始まるが、親は何をすべきか迷っている

「アンプラグド・プログラミング」へ

「アンプラグド・プログラミング」へ

こんにちは。シンメトリー・ジャパン代表の木田知廣です。学校ではプログラミング教育の必修化が始まり、職場では人工知能<AI>の本格稼働が始まるなど、私たちを取り巻く環境が大きな節目を迎えています。こんな時代に、「仕事の効率を上げたい」という方のために新刊、「プログラミングとロジカルシンキングが一気に分かる本」を書きました。上記の問題意識にピンと来た方は、ぜひ手にとってみて下さい。

最新情報

大手ウェブメディア、ITメディア様に木田の寄稿を掲載いただきました

「書籍で学ぶ人工知能と協業する技術」と題して、本書を紹介したコラムを掲載していただきました。

同じ日に本を発刊された伊庭講師と対談しました

イエスノーチャートを更新しました

本文8pに掲載されているイエスノーチャート、飛び先のページ番号が分かった方が使いやすいというご要望をいただいたので、修正しました。(クリックで大きい画像が開きます)

渡辺パコさんに紹介いただきました

論理力を鍛えるトレーニングブックなどの著者でロジカルシンキングの第一人者渡辺パコさんに本書をご紹介いただきました。

Facebookページをオープンしました。

「プログラミングとロジカルシンキングが一気に分かる本」のfacebookページをオープンしました。

Youtubeに紹介動画をアップしました

書評ブログ「活かす読書」様にご紹介いただきました。

人気書評ブログ「活かす読書」様にご紹介いただきました。

本書は、プログラミングに恐怖心を持っている方でも、ぜんぜん大丈夫です。エクセルの数式とマクロを使って、アルゴリズムを学び論理的思考力を身につけます。プログラミングとしては、初歩的なものだけを使いますが、一番ベースとなる考えを身につけられるようになっています。

本書の内容と登場人物

プログラミングとロジカルシンキング…一見難しそうなものを分かりやすく解説するために、本書はストーリーを取り入れています。主人公は宮城亮太さん。ロジカルシンキングができるタイプではありませんが、そんな彼が失敗しながらも成長する姿を追っていくと、読者も「使える」感じが高まります。

宮城亮太

若手の頃は、フットワークの軽さと愛嬌で仕事が順調だったのですが、中堅になった今、伸び悩んでいます。とくに、2年前に営業部から企画部に異動になってからは、スランプです。このままでは後輩に追い抜かされてしまうとの危機感を、本人も持っています。

安西課長

宮城さんの上司。事細かく指示するタイプではないが、要所要所で宮城さんの成長につながるアドバイスをくれる。

天崎計彦

明るいキャラクターですが、ときどき本質を突く鋭い発言があり、若手のホープとして期待される人材です。

本書の活用事例

ロジカルシンキングを学んだが、仕事でどう使うかいまいちピンときていない

本書が勧める、ロジカルシンキングを仕事で活用する第一歩は、

「上司から与えられた仕事を細かい作業に分解する」

ことです。

忙しい今の時代、仕事のやり方をかみ砕いて説明してくれる上司は少数派。むしろ、「これ、お願いね」とドカッと仕事を振る人の方が多いでしょう。そのように与えられた仕事を、細かい要素に分解すると、段取りよく取りかかることができます。

たとえば、マーケティング部門で働いている人が、「今度、展示会に出展することになったから、その責任者をお願いね」と上司から言われたとしましょう。

「…いったい、どこから手を着ければ」、と悩むまえに、細かい作業に分解です。たとえば、

展示品を考える

実際に出展する

ブースを訪れた人に応対する

名刺をもらう

集めた名刺にフォローアップする

と考えるのです。その上で、上司と話し合ってみましょう。「課長、ざっくりとですがこのようなダンドリで考えたのですが、課長のイメージと合っているでしょうか?」と。このようにして、ロジカルシンキングを使って自分で考える→上司と会話してイメージをすりあわせる、というのが効率的な仕事の進め方です。

ただ、上記の分解にはモレがあって…続きを知りたい方は本書52pへ

プログラミングを学びたいと思っているが、どこから手を着けていいか分からない

まったくの初心者がプログラミングを学ぶのに一番お薦めはExcelです。関数(かんすう)と呼ばれる計算式を使いこなせば、プログラミングの初歩が目に見える形で学べます。

その中でも、お薦めが「IF関数」。英語のIF(もしも)から来ているとおり、「もしも○○だったら□□を実行せよ」というプログラミングの中核となる考え方が分かります。

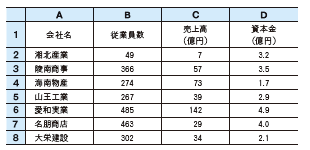

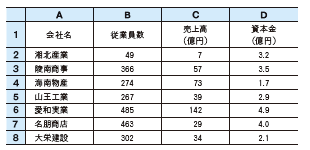

たとえば、下記のようなExcelの表があったとしましょう。B列にある従業員数を見ながら、「従業員が300人より多い企業をピックアップする」というIF文を考えてみましょう。

先ほどの、「もし○○だったら…」と考えてみると、下記のようなIF文が思い浮かびます。

IF (B2 > 300)

つまり、B2セルに入力されている数字が300よりも大きかったら、と言う意味です。あとは、「□□を実行せよ」と言うのを付け加えれば、プログラミングが完成です。

意味としては、もしB2 セルに入力されている数字が300よりも大きかったら1を、そうでなければゼロを表示せよ、となります。

このようなExcelを使ったプログラミングを知りたい方は本書33pへ

子供のプログラミング必修化が始まるが、親は何をすべきか迷っている

2020年4月から、小学校でのプログラミング必修化が始まります。こんな話を聞くと「どうしよう、親だってどこから手を着けたらいいか分からないのに」と悩む人がいますが、実は心配ご無用です。

プログラミング必修化といっても、文部科学省は、

「プログラマーを育成したり、コードを覚えることが目的ではない」

と明確に謳っています。むしろ必要なのは、プログラミング的な思考法。すなわち、

情報活用能力を育成するために、コンピューターに意図した処理を行うように指示することができる

ことなのです。

このプログラミング的な思考法を学ぶのに最適なのが、「アンプラグド・プログラミング」です。「アンプラグド (unplugged)」は、「電気を使わない(電気プラグに差し込んでいない)」を意味する英単語。その名の通り、電気で動くコンピュータを使わずとも、プログラミング的な思考法は身につく、と言う考え方です。

実は、アップル創業者のスティーブ・ジョブズ氏も賛同していた節がある、子供にとって最適なプログラミングの学び方です。

誰もがプログラミングを学ぶべきだと力説するスティーブ

アンプラグド・プログラミングについて詳しく知りたい方は本書23pへ