先日のメルマガで組織文化(カルチャー)の話を取り上げましたが、その補足です。

キャメロン、クインの競合価値フレームワークの危うさ

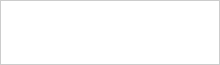

組織文化を説明するフレームワークはいくつかありますが、その中でも有名なのはキャメロン、クイン両先生の提唱した競合価値フレームワークでしょう。

組織内部-外部、柔軟性-安定性という2軸で分類した4つの組織文化の類型が紹介されていて、分かりやすいものです。

ただ、私個人はこのフレームワークはあまり好きではありません。というか、提唱した両先生の意図を離れて、危険な使い方がされてしまう懸念があります。

たとえば、組織文化の診断で「官僚文化 (Hierarchy Culture)」と判定されたら、その組織の人は愉快ではないでしょう。おそらく、こんな会話が交わされそう。

上司:うーむ、官僚文化か。確かに心当たりはあるな

部下:そうですね。風通しが悪いのも、それが原因ですね

上司:うむ。早急に「イノベーション文化 (Adhocracy Culture)」を目指すよう、プロジェクトを立ち上げよう

いやいや、そうじゃなくって、ビジネスのおかれた環境と文化のマッチングが大事なんですよ、と言っても、聞いてもらえそうにありません。

オライリーの組織文化の7つの軸

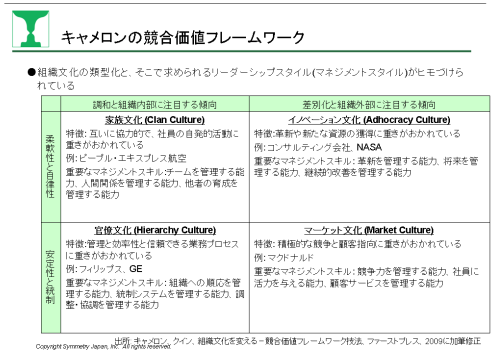

そこで、私が多用するのがオライリー先生の組織文化診断の7つの軸です。

- 革新およびリスク性行:従業員が革新的で危険をおそれないことがどの程度奨励されているか (Innovation)

- 細部に対する注意:細部に対してどの程度の精巧さ、分析、注意を示すことが期待されているか (Attention to detail)

- 結果志向:結果に到達するプロセスよりも、結果または成果そのものをどの程度重視しているか (Outcome orientation)

- 従業員重視:組織内の従業員への影響が意志決定においてどの程度重視されているか (Respect for people)

- チーム重視:個人ではなくチームを中心とした職務の活動が、どの程度組織化されているか (Team orientation)

- 積極的な態度:安易な態度ではなく、積極的で競争的態度はどの程度か (Aggressiveness)

- 安定性:成長よりは現状維持を重視する活動が組織のなかでどの程度強調されているか (Stability)

元の論文はO’Reilly, et. al. People and Organizational Culture: A Profile Comparison Approach to Assessing Person-Organization Fit, 1991というもので、たしか他のさまざまな論文を分析して(メタアナリシス)、上記7つの軸を抽出したはず。

ちなみに、これ系の議論はさまざまな場所でなされていて、軸は30個ある、いやいや、12個だ(OCS-12)などの論文が発表されています。

ただ、7つの軸であったとしても、やや重複感もあると感じます。1. 革新およびリスク性行と7. 安定性は表裏一体な関係ですし。

そこで、これを集約した下図を講義の中では使うことが多くなっています。

複雑ものをシンプルに捉えるリスク

7つの軸にしても5つの軸にしても、組織文化の診断結果は複雑なものになります。キャメロン、クインの競合価値フレームワークのような、クリアな回答が出るものではありません。

でも、だからこそ、「うちの組織文化は、本当のところ、どうなんだろう?」と本質的な議論につながります。

今回のテーマである組織文化に限らず、人材マネジメントは複雑なものです。フレームワークを当てはめて、「はい正解!」と言うことはまずありません。そのような、複雑なものをシンプルに解釈するアプローチは、重要なものを見逃してしまうリスクがあります。

むしろ、フレームワークをヒントにしながらどれだけ本質的に考えられるかが重要でしょう。

この記事を書いた人

木田知廣

MBAで学び、MBAを創り、MBAで教えることから「MBAの三冠王」を自称するビジネス教育のプロフェッショナル。自身の教育手法を広めるべく、講師養成を手がけ、ビジネスだけでなくアロマ、手芸など様々な分野で講師を輩出する。

ブログには書けない「ぶっちゃけの話」はメールマガジンで配信中。

- 投稿タグ

- 組織文化

RSS

RSS